Чехов

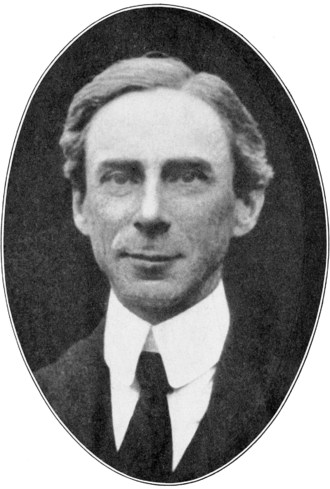

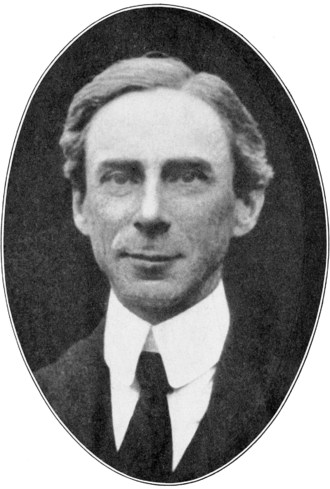

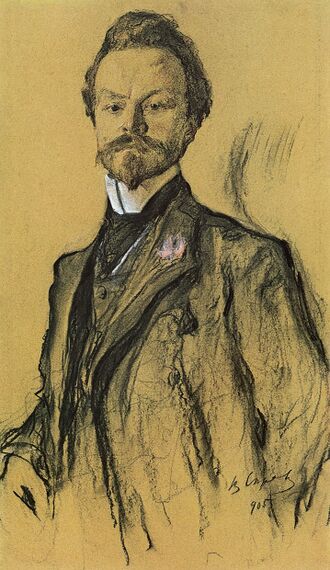

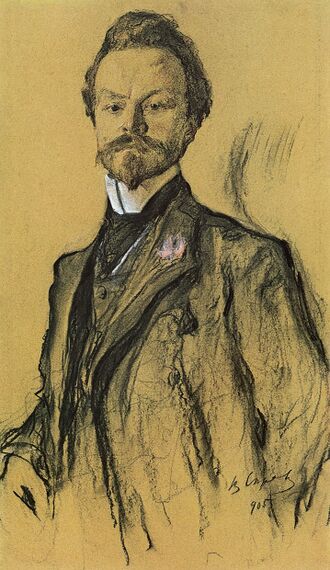

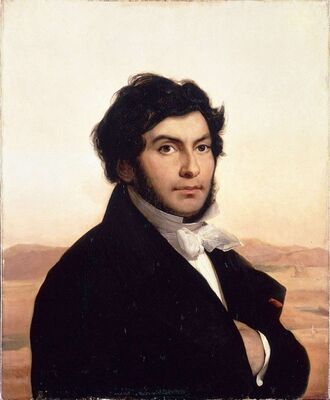

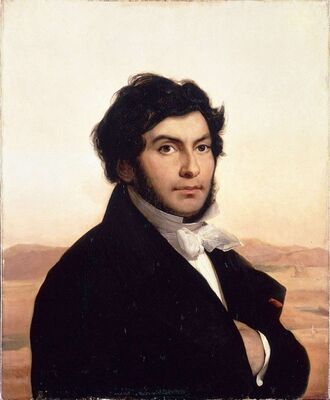

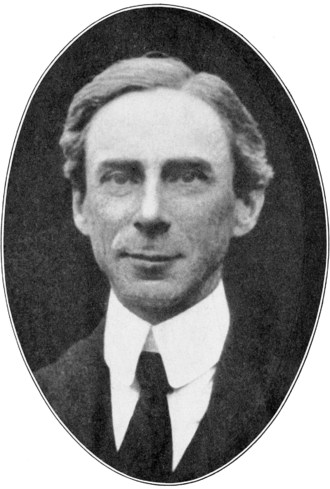

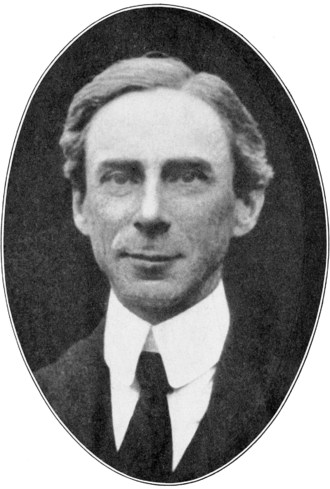

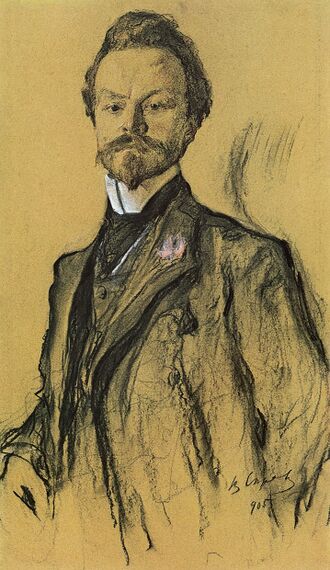

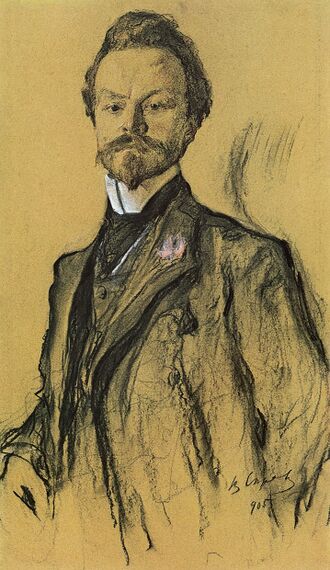

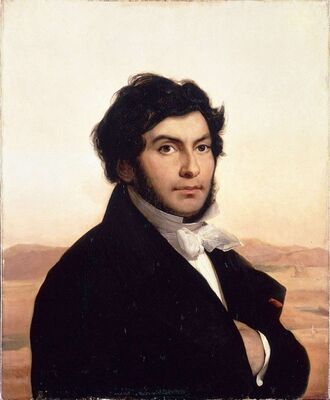

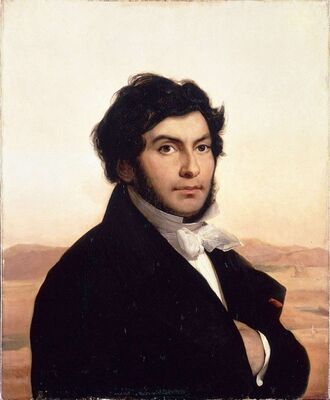

Портрет А. П. Чехова. Художник. Н. Панов. 1903 год

Анто́н Па́влович Че́хов (дореф. Антонъ Павловичъ Чеховъ) (17) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния(ныне Ростовская область), Российская империя — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер, Германская империя[3][4]) — русский писатель, прозаик, драматург, публицист[5], врач, общественный деятель в сфере благотворительности[6][7][8] Классик мировой литературы. Почётный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности (1900—1902).

Помимо литературной и врачебной работы занимался благотворительной деятельностью в сфере помощи голодающим[9], детям[6], крестьянам[10], туберкулёзным больным[7], был Уполномоченным Правления Ялтинского благотворительного общества[8], организовывал сборы средств в пользу нуждающихся и регулярно публиковал в газетах тексты, посвящённые положению социально уязвимых групп населения в России[5].

Ответ на вопрос

Инструменты

Чехов, Антон Павлович

Послушать

Пересказать

Материалы библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Запрос «Чехов» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Запрос «Антон Чехов» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Портрет А. П. Чехова. Художник. Н. Панов. 1903 год

Анто́н Па́влович Че́хов (дореф. Антонъ Павловичъ Чеховъ) (17) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния(ныне Ростовская область), Российская империя — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер, Германская империя[3][4]) — русский писатель, прозаик, драматург, публицист[5], врач, общественный деятель в сфере благотворительности[6][7][8] Классик мировой литературы. Почётный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности (1900—1902).

Помимо литературной и врачебной работы занимался благотворительной деятельностью в сфере помощи голодающим[9], детям[6], крестьянам[10], туберкулёзным больным[7], был Уполномоченным Правления Ялтинского благотворительного общества[8], организовывал сборы средств в пользу нуждающихся и регулярно публиковал в газетах тексты, посвящённые положению социально уязвимых групп населения в России[5].

Интернет-магазин угловых диванов Диванчик.ру. Скидки 40%

Современные, комфортные диваны. Анатомические пружины. Широкий выбор цвета и обивки!

Биография

Детство и юность

Отчий дом писателя в Таганроге

Антон Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге в небольшом саманном домике[к 1] на Полицейской улице[к 2](сейчас — улица Чехова), в семье купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Павла Егоровича Чехова и Евгении Яковлевны Чеховой (урождённой Морозовой) .

.

Тысяча восемьсот шестидесятого года месяца января семнадцатого дня рождён, а двадцать седьмого крещен Антоний. Родители его, Таганрогский 3-й гильдии купец Павел Георгиев Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного исповедания.[11]

Чехов был третьим ребёнком в семье, в которой было шестеро детей: сыновья Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и дочь Мария. Ещё одна дочь Евгения умерла в раннем возрасте[12].

В своём письме к литератору А. И. Эртелю А. П. Чехов пишет: «Моя фамилия тоже берёт своё начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова»[13]. С 1840 года Егор Михайлович Чехов работал на Ольховатском сахарном заводе А. Д. Черткова. В 1841 году дед писателя сам выкупил себя на волю, выкупив также у помещика Черткова и свою семью. Е. М. Чехов был приписан к ростовским мещанам[14].

Раннее детство Антона Чехова протекало в бесконечных церковных праздниках и именинах. В будние дни после школы братья помогали отцу в лавке, а в 5 часов утра каждый день пели в церковном хоре. Как вспоминал позже Чехов: «В детстве у меня не было детства»[к 3].

23 августа 1868 года А. Чехов поступил в приготовительный класс таганрогской гимназии. В гимназии формировалось его ви́дение мира, любовь к книгам и театру; там он получил свой первый литературный псевдоним — «Чехонте́», которым его наградил учитель Закона Божьего Фёдор Платонович Покровский; здесь начались его первые литературные и сценические опыты[15].

В 13 лет Чехов впервые побывал в таганрогском драматическом театр. Первой пьесой, которую он посмотрел, была оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена». Вскоре Чехов стал страстным поклонником сценического искусства. Позднее в одном из своих писем он сообщал: «Театр мне давал когда-то много хорошего… Прежде для меня не было большего наслаждения как сидеть в театре…». Антон Чехов принимал участие в домашних спектаклях своего гимназического товарища Андрея Дросси[16].

В гимназии Чехов издавал юмористические журналы, в которых придумывал подписи к рисункам, писал рассказы и сценки. Первая драма «Безотцовщина» была написана им в 18 лет. Этот период в жизни А. Чехова был важным этапом формирования его личности, развития её духовных основ, дал ему огромный материал для писательской работы.

В 1876 году Павел Чехов разорился, за долги распродал имущество в Таганроге, включая дом, и уехал в Москву, спасаясь от кредиторов[к 4]. Антон Чехов остался без средств к существованию и зарабатывал на жизнь частными уроками[17].

Остатки дома, в котором жил Чехов А. П. в Воскресенске (ныне город Истра) в 1883—1884 гг.Перейти к содержанию

Ответ на вопрос

Инструменты

Чехов, Антон Павлович

Послушать

Пересказать

Материалы библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Запрос «Чехов» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Запрос «Антон Чехов» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Портрет А. П. Чехова. Художник. Н. Панов. 1903 год

Анто́н Па́влович Че́хов (дореф. Антонъ Павловичъ Чеховъ) (17) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния(ныне Ростовская область), Российская империя — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер, Германская империя[3][4]) — русский писатель, прозаик, драматург, публицист[5], врач, общественный деятель в сфере благотворительности[6][7][8] Классик мировой литературы. Почётный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности (1900—1902).

Помимо литературной и врачебной работы занимался благотворительной деятельностью в сфере помощи голодающим[9], детям[6], крестьянам[10], туберкулёзным больным[7], был Уполномоченным Правления Ялтинского благотворительного общества[8], организовывал сборы средств в пользу нуждающихся и регулярно публиковал в газетах тексты, посвящённые положению социально уязвимых групп населения в России[5].

Интернет-магазин угловых диванов Диванчик.ру. Скидки 40%

Современные, комфортные диваны. Анатомические пружины. Широкий выбор цвета и обивки!

Биография

Детство и юность

Отчий дом писателя в Таганроге

Антон Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге в небольшом саманном домике[к 1] на Полицейской улице[к 2](сейчас — улица Чехова), в семье купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Павла Егоровича Чехова и Евгении Яковлевны Чеховой (урождённой Морозовой) .

.

Тысяча восемьсот шестидесятого года месяца января семнадцатого дня рождён, а двадцать седьмого крещен Антоний. Родители его, Таганрогский 3-й гильдии купец Павел Георгиев Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного исповедания.[11]

Чехов был третьим ребёнком в семье, в которой было шестеро детей: сыновья Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и дочь Мария. Ещё одна дочь Евгения умерла в раннем возрасте[12].

В своём письме к литератору А. И. Эртелю А. П. Чехов пишет: «Моя фамилия тоже берёт своё начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова»[13]. С 1840 года Егор Михайлович Чехов работал на Ольховатском сахарном заводе А. Д. Черткова. В 1841 году дед писателя сам выкупил себя на волю, выкупив также у помещика Черткова и свою семью. Е. М. Чехов был приписан к ростовским мещанам[14].

Раннее детство Антона Чехова протекало в бесконечных церковных праздниках и именинах. В будние дни после школы братья помогали отцу в лавке, а в 5 часов утра каждый день пели в церковном хоре. Как вспоминал позже Чехов: «В детстве у меня не было детства»[к 3].

23 августа 1868 года А. Чехов поступил в приготовительный класс таганрогской гимназии. В гимназии формировалось его ви́дение мира, любовь к книгам и театру; там он получил свой первый литературный псевдоним — «Чехонте́», которым его наградил учитель Закона Божьего Фёдор Платонович Покровский; здесь начались его первые литературные и сценические опыты[15].

В 13 лет Чехов впервые побывал в таганрогском драматическом театр. Первой пьесой, которую он посмотрел, была оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена». Вскоре Чехов стал страстным поклонником сценического искусства. Позднее в одном из своих писем он сообщал: «Театр мне давал когда-то много хорошего… Прежде для меня не было большего наслаждения как сидеть в театре…». Антон Чехов принимал участие в домашних спектаклях своего гимназического товарища Андрея Дросси[16].

В гимназии Чехов издавал юмористические журналы, в которых придумывал подписи к рисункам, писал рассказы и сценки. Первая драма «Безотцовщина» была написана им в 18 лет. Этот период в жизни А. Чехова был важным этапом формирования его личности, развития её духовных основ, дал ему огромный материал для писательской работы.

В 1876 году Павел Чехов разорился, за долги распродал имущество в Таганроге, включая дом, и уехал в Москву, спасаясь от кредиторов[к 4]. Антон Чехов остался без средств к существованию и зарабатывал на жизнь частными уроками[17].

Остатки дома, в котором жил Чехов А. П. в Воскресенске (ныне город Истра) в 1883—1884 гг.

В 1879 году он окончил гимназию, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета (ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова), где учился у известных профессоров: Николая Склифосовского, Григория Захарьина и других. В том же году брат писателя Иван получил место учителя в подмосковном городе Воскресенске. Ему была выделена большая квартира, в которой могла бы разместиться целая семья[18]. Чеховы, жившие в Москве тесно, приезжали на лето к Ивану в Воскресенск. Там в 1881 году Антон Чехов познакомился с доктором Павлом Архангельским, заведующим Воскресенской лечебницей (Чикинской больницей). С 1882 года, будучи студентом, он помогал врачам во время приёма пациентов. В 1884 году Чехов окончил курс университета и начал работать уездным врачом в Чикинской больнице. По воспоминаниям Архангельского:

Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но всё он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. <…> Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды[19].

Затем он работал в Звенигороде, где некоторое время заведовал больницей[20].

Литературная деятельность

Обложка первого отдельного издания пьесы «Три сестры» (1901) с портретами первых исполнительниц в Художественном театре: М. Г. Савицкая (Ольга), О. Л. Книппер (Маша) и М. Ф. Андреева (Ирина)

В марте 1880 года, будучи студентом первого курса, Чехов опубликовал в 10 номере журнала «Стрекоза» рассказ «Письмо к учёному соседу» и юмореску «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.». Это был его дебют в печати[к 5].

В последующие годы Антон Чехов писал рассказы, фельетоны, юморески — «мелочишки» под псевдонимами «Антоша Чехонте» и «Человек без селезёнки» или их вариантами[21], или совсем без подписи, — в изданиях «малой прессы», преимущественно юмористических: московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и в петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза». Чехов сотрудничал с «Петербургской газетой» (с 1884 года, с перерывами), с суворинской газетой «Новое время» (1886—1893) и с «Русскими ведомостями» (1893—1899).

В 1882 году Чехов подготовил первый сборник рассказов «Шалость», но он не вышел из-за цензурных трудностей. В 1884 году вышел сборник его рассказов «Сказки Мельпомены» (за подписью «А. Чехонте»)[22].

В 1883 году стал одним из учредителей Русского гимнастического общества[23].

1885—1886 годы — период расцвета Чехова как «беллетриста-миниатюриста» — автора коротких, в основном юмористических рассказов. В то время, по его собственному признанию, он писал по рассказу в день. Современники считали, что он и останется в этом жанре, но весной 1886 года писатель получил письмо от известного русского литератора Дмитрия Григоровича, где тот критиковал Чехова за то, что тот тратит свой талант на «мелочишки». «Голодайте лучше, как мы в своё время голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного (…) Один такой труд будет во сто раз выше оценён сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам», — писал Григорович[24]. Впоследствии к советам Григоровича присоединились Алексей Суворин, Виктор Билибин и Алексей Плещеев. В том же году в «Новом времени» появляется рассказ «Панихида» за подписью Ан. Чехов.

В редакции «Русской мысли»:стоят — А. П. Чехов и В. А. Гольцев,сидят — М. Н. Ремезов, М. А. Саблин,И. И. Иванюков, В. М. Лавров, И. Н. Потапенко.

С 1887 года писатель всё меньше сотрудничал с юмористическими журналами. Его рассказы становились серьёзнее. О важных изменениях, происходивших тогда с Чеховым, говорит ещё и появившееся желание путешествовать. В том же году он отправился в путешествие на юг, в родные места; позже он ездил по «гоголевским местам», в Крым, на Кавказ. Поездка на юг оживила воспоминания Чехова о проведённой там молодости и дала ему материал для повести «Степь», первого его произведения в толстом журнале «Северный вестник»[25].

Осенью 1887 года в письмах Чехова появились упоминания о работе над романом «в 1500 строк», который получил название «Рассказы из жизни моих друзей». Она продолжалась до 1889 года, когда писатель, тяготившийся работой такого большого размера, наконец отказался от своего замысла. «Я рад,— писал он 7 января Суворину,— что 2—3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа! Воображаю, сколько бы добра я напортил, если бы послушался. <…> Кроме изобилия материала и таланта, нужно ещё кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость — это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно»[26]. На короткое время Чехов вернулся к роману, о чём писал Плещееву 30 сентября, однако очень скоро его опять бросил (в начале следующего года или даже раньше)[27].

В конце 1880 года Антон Чехов задумал новое большое путешествие. Вариантами его были кругосветное путешествие, поездка в Среднюю Азию, в Персию, на Сахалин. В конце концов он остановился на последнем варианте. Впоследствии, уже после путешествия, в 1890-е годы, Чехов снова попытался написать роман, что вылилось в повесть «Три года»[18].

Произведения Чехова становятся известными. После выхода «Степи» и «Скучной истории» внимание критиков и читателей было приковано к каждому произведению Антона Чехова. 19 октября 1888 года он получил половинную Пушкинскую премию Академии наук за вышедший в 1887 году сборник «В сумерках»[28].

В конце 1880-х годов в манере Чехова появилась особенность, которую одни современники считали преимуществом, другие недостатком, — нарочитая бесстрастность описания, подчёркнутое отсутствие авторской оценки. Особенно этой чертой выделяются рассказы «Спать хочется», «Бабы» и «Княгиня».

Сахалин

«Остров Сахалин» и реакция чиновников // Русская мысль, 1893, № 12, 1894, № 4

В 1889 году умер брат Антона Чехова, Николай. В этом же году писатель задумался о том, чтобы заняться «кропотливым, серьёзным трудом»[29]. Решение поехать именно на Сахалин было окончательно принято, очевидно, летом 1889 года, после обсуждения этого намерения с артисткой К. А. Каратыгиной, путешествовавшей по Сибири и Сахалину в конце 1870-х годов. Но Чехов долго скрывал это намерение даже от самых близких. Путешествие писателя началось весной 1890 года.

Путь через Сибирь занял 82 дня, за которые писатель написал девять очерков, объединённых под общим названием «Из Сибири».

На Сахалин Чехов прибыл 23 июля[30]. Писатель прожил на Сахалине несколько месяцев. Он общался с местными жителями, узнавал истории их жизни, причины ссылки и набирал богатый материал для своих заметок. Чехов провёл, по собственным словам, полную перепись населения Сахалина, заполнив несколько тысяч карточек на жителей острова[к 6][к 7]. Администрация острова запретила общаться с политическими заключёнными, но писатель нарушал этот запрет[30].

Возвращался Чехов с Сахалина морским путём, на пароходе Доброфлота «Петербург». Во Владивостоке, где пароход стоял с 14 (26) по 19 (31) октября, Чехов работал в библиотеке Общества изучения Амурского края, собирая дополнительные материалы для книги о Сахалине[31]. Далее были Гонконг, Сингапур, остров Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь, Одесса. Наконец, 7 (19) декабря 1890 года родные встречали его в Туле.

В следующие 5 лет Чехов писал книгу «Остров Сахалин». Что касается художественного творчества, путешествие на Сахалин, по собственному признанию Чехова, оказало огромное влияние на все его последующие произведения.

Поздние годы

«Домик Чехова» на Малой Дмитровке, 2008.

Чехов в Мелихове с таксой Хиной (1897)

С 1890 по 1895 год, по возвращении в Москву из поездки на Сахалин, Чехов поселился в небольшом двухэтажном флигеле на Малой Дмитровке.[15]Там он работал над книгой «Остров Сахалин», рассказами «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 6», а также встречался с писателями В. Г. Короленко, Д. В. Григоровичем, В. А. Гиляровским, П. Д. Боборыкиным, Д. С. Мережковским, В. И. Немировичем-Данченко, известными актёрами А. П. Ленским и А. И. Южиным, художником И. И. Левитаном. Флигель сохранился до нашего времени и отмечен памятной доской с барельефом писателя.

С 1892 по 1899 год Чехов проживал в подмосковном имении Мелихово, неподалёку от села Лопасня (ныне — город Чехов, где работает один из музеев писателя). Там было написано 42 произведения. Позднее он много путешествовал по Европе. В 1899 году Антон Чехов продал права на свои произведения книгоиздателю Адольфу Марксу за 75 тысяч рублей[32]. В конце 1898 года писатель купил в Ялте участок земли, где был разбит сад и построен дом по проекту архитектора Л. Н. Шаповалова. Последние годы Чехов, у которого обострился туберкулёз, для поправления здоровья постоянно проживал в своём доме под Ялтой, лишь изредка приезжая в Москву, где его жена, актриса Ольга Книппер, занимала одно из выдающихся мест в труппе образованного в 1898 году Московского Художественного театра.

А. П. Чехов и Ольга Леонардовна Книппер в мае 1901 года

6 декабря 1899 года указом императора Николая II «попечитель Талежского сельского училища Серпуховского уезда Антон Чехов» был награждён орденом святого Станислава 3-й степени[33]. Как «кавалер», он должен был тем самым стать личным дворянином. Однако обращение к награждённому было сформулировано в императорском указе следующим образом: «Нашему потомственному дворянину…»; таким образом, А. П. Чехов самим этим фактом царского обращения приобрёл права потомственного дворянства и право на включение в 1-ю часть (так называемое «пожалованное, или действительное» дворянство) дворянской родословной книги Московской губернии, поскольку именно в ней имел недвижимое имение. Сам Чехов никогда не упоминал об этом обстоятельстве, не известен ни один другой документ, в котором он был бы назван или сам именовал себя потомственным дворянином. Подлинник указа Николая II был случайно обнаружен только в 1930 году[34].

В 1900 году, при первых же выборах в разряд изящной словесности Отделения русского языка и словесности Академии наук, Чехов был избран в число почётных академиков по разряду изящной словесности. В 1902 году Чехов вместе с Владимиром Короленко отказался от звания академика после распоряжения императора Николая IIаннулировать избрание Максима Горького в почётные академики[35].

Болезнь

Вынос из вагона гроба с телом А. П. Чехова. Николаевский вокзал, 1904 г.

Новодевичий монастырь. Изначальная могила А. П. Чехова. 1906 год.

Могила Чехова на Новодевичьем кладбище в Москве

На протяжении всей жизни Антон Чехов страдал от туберкулёза. В истории болезни писателя, которую вёл в клинике его лечащий врач Максим Маслов, записано, что в гимназические и студенческие годы Чехов болел туберкулёзным воспалением брюшины, но «теснение в грудине» чувствовал ещё в 10-летнем возрасте. С 1884 года Чехов страдал кровотечением из правого лёгкого[36].

В 2018 году были опубликованы данные учёных Куодрэмского института биологических наук, исследовавших химический состав проб, взятых с подписанной Чеховым открытки и его рукописей, а также с рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. В ходе исследования, помимо протеинов, свидетельствующих о наличии микобактерий туберкулёза, в пробах обнаружены и протеины, способствовавшие образованию тромба, приведшего к закупорке сосудов и последующему кровоизлиянию в мозг (инсульту), которое учёные и сочли непосредственной причиной смерти писателя[37].

Смерть и похороны

Летом 1904 года Антон Чехов выехал на курорт в Германию. По свидетельству Ольги Книппер-Чеховой, 15 июля в начале ночи Чехов проснулся и «первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. После он велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): „Ich sterbe“. Потом повторил для студента или для меня по-русски: „Я умираю“. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского…“, спокойно выпил всё до дна, тихо лёг на левый бок и вскоре умолкнул навсегда»[38].

Гроб с писателя Чехова был доставлен в Москву. 22 июля 1904 года состоялись похороны. В Успенской церкви Новодевичьего монастыря прошло отпевание. Чехов был погребён на монастырском кладбище рядом с могилой своего отца. На могиле был поставлен деревянный крест с иконой и фонариком для лампады. В годовщину смерти на могиле был открыт новый мраморный памятник, выполненный в стиле модерн по проекту художника Л. М. Браиловского[39].

В 1933 году, после упразднения кладбища на территории Новодевичьего монастыря, по просьбе Ольги Книпперсостоялось перезахоронение Чехова на кладбище за южной стеной монастыря. 16 ноября 1933 года в присутствии родственников и близких знакомых писателя его могила была вскрыта, и гроб на руках был перенесён на новое место. Вскоре сюда были перенесены и оба надгробия — Антона Чехова и его отца[40].

Творчество

Драматургия

Дружеский шарж на постановку пьесы «Медведь» в Театре Корша. 1889 год. Еженедельник «Осколки»

Драматургические произведения Чехов начал писать в 1870-е годы. Учась в гимназии, он сочинял пьесы, в большинстве не сохранившиеся. На втором курсе он написал драму, которая ныне ставится под названием «Платонов». В 1885 году написал этюд «На большой дороге», который не был допущен к постановке цензурой. Его пьесы «Лебединая песня (Калхас)», «Иванов», «Медведь», «Предложение» печатались и ставились с 1887 года[41].

В 1886 году Антон Чехов написал сцену-монолог «О вреде табака». Она была напечатана в «Петербургской газете» и в сборнике «Пёстрые рассказы».

В 1883—1887 годах Чехов в драматической форме писал сценки, юморески и пародии: «Дура, или Капитан в отставке» (1883), «Нечистые трагики и прокажённые драматурги» (1884), «Идеальный экзамен» (1884), «Кавардак в Риме» (1884), «Язык до Киева доведёт» (1884), «Господа обыватели» (1884), «У постели больного» (1884), «На Луне» (1885), «Драма» (1886), «Перед затмением» (1887)[42].

Некоторые драматические этюды являются авторскими переработками его рассказов. Так этюд «На большой дороге» — переделка рассказа «Осенью» (1883), «Лебединая песня (Калхас)» — рассказа «Калхас» (1886).

Для театра писателем созданы водевили «Медведь» и «Предложение»[43].

Некоторые пьесы, созданные драматургом в 1870—1880 годы, по разным причинам остались неизвестны читателям. К ним относятся пьеса «Тарас Бульба»[44], водевиль «Нашла коса на камень» (1878), водевиль «Недаром курица пела» (1878), водевиль «Бритый секретарь с пистолетом», пародия на пьесу Болеслава Маркевича «Чад жизни», водевиль «Гамлет, принц датский» (1887).

В 1880-е годы Чехов создал первое своё значительное драматическое произведение — пьесу «Иванов». Пьеса «Чайка» была написана в 1895—1896 годах, «Дядя Ваня» — в 1896 году. В XX веке написаны пьесы «Три сестры» (1900), «Вишнёвый сад» (1903).

Особенности драматургии

Своеобразие пьес Чехова замечалось его современниками при первых постановках. Сначала оно воспринималось как неумение Чехова справиться с задачей последовательного драматического движения. Рецензенты говорили об отсутствии «сценичности», о «растянутости», о «недостатке действия», о «беспорядочности диалога», о «разбросанности композиции» и слабости фабулы[45]. Театральная критика всё больше упрекала автора в том, что он вводит в свои пьесы излишние подробности быта и тем самым нарушает все законы сценического действия. Однако для самого Антона Чехова воспроизведение сферы быта было непременным условием — иначе для него терялся смысл всего замысла. Писатель отмечал:

Требуют, чтобы были герой, героиня сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной жизни[46].

Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни[47].

В драматургии Чехова события отводятся на периферию как кратковременная частность, а обычное, ежедневно повторяющееся, для всех привычное, составляет главный массив всего содержания пьесы. Практически все пьесы Чехова построены на подробном описании быта, посредством которого до читателей доносятся особенности чувств, настроений, характеров и взаимоотношений героев. Подбор бытовых линий осуществляется по принципу их значимости в общем эмоциональном содержании жизни[48].

Нередко Чехов использует так называемые «случайные» реплики персонажей[49]. При этом диалог непрерывно рвётся, ломается и путается в каких-то совсем посторонних и ненужных мелочах. Однако подобные диалоги и реплики в общем сценическом контексте у Чехова осуществляют своё назначение не прямым предметным смыслом своего содержания, а тем жизненным самочувствием, какое в них проявляется[45].

Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко заметили наиболее существенный принцип в драматическом движении чеховских пьес, так называемое «подводное течение». Именно они впервые раскрыли за внешне бытовыми эпизодами и деталями присутствие непрерывного внутреннего интимно-лирического потока и приложили все усилия, чтобы донести новую интерпретацию чеховской драмы до зрителя. Благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко заражающая сила пьес Чехова стала очевидной[50].

Псевдонимы

Антон Чехов пользовался десятками всевозможных псевдонимов. До сих пор они раскрыты далеко не полностью, поскольку и сам автор при подготовке собрания сочинений для Адольфа Маркса не мог припомнить принадлежности всех своих ранних рассказов. Функция псевдонима юмориста состояла не столько в сокрытии подлинного авторства, сколько в желании заинтриговать читателя. Зачастую псевдоним — необходимый элемент композиции конкретного рассказа, часть литературного фарса и не может быть правильно раскрыт вне его контекста. В редких случаях подоплёка того или иного псевдонима Чехова могла быть известна лишь узкому кругу его знакомых и требовала дополнительной расшифровки. Ниже приводится список известных к концу XX века псевдонимов писателя[51][52]:

По настоянию Алексея Суворина свои «серьёзные» произведения Чехов подписывал именем и фамилией, продолжая одновременно традицию литературного псевдонима в юмористической журналистике.

Библиография

Основная статья: Библиография Антона Павловича Чехова

Некоторые оценки творчества

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь – Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом.Владимир Короленко [53]

Главное, он был постоянно искренен, а это великое достоинство писателя, и благодаря своей искренности Чехов создал новые, совершенно новые для сего мира формы писания, которых я не встречал нигде.Лев Толстой [54]

Чехов – неисчерпаем, потому что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своём основном, духовном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы.Константин Станиславский [55]

Не верится, что все эти толпы людей, кишащие в чеховских книгах, созданы одним человеком, что только два глаза, а не тысяча глаз с такою нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатлели навек всё это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд. И что не тысяча сердец, а всего лишь одно вместило в себе боли и радости этой громады людей.Корней Чуковский [56]

Современные оценки

В январе 2025 года книжный сервис «Литрес» и сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали продажи русских классиков и выяснили, что Чехов входит в так называемый топ-3 самых продаваемых авторов наряду с Достоевским и Толстым[57].

Карьера врача

Чехову портрет Браза не нравился. «Говорят, что и я, и галстук очень похожи, но выражение… такое, точно я нанюхался хрену». Шарж А. Хотяинцевой

Портрет Чехова работы О. Браза, ГТГ. Из письма Чехова сестре: «Говорят, что я очень похож, но портрет мне не кажется интересным. Что-то есть в нём не моё и нет чего-то моего»

На медицинский факультет Московского университета Чехов поступил в 1879 году и окончил его в 1884 году.

В 1881 году Антон Чехов начал практику врача при докторе П. А. Архангельском в Чикинской земской лечебнице Звенигородского уезда Московской губернии. По собственному свидетельству, он «не раскаивается, что пошёл на медицинский факультет».

Окончив университет, Чехов попытался занять вакансию педиатра в одной из детских клиник, однако по неизвестной причине этого назначения не произошло.

Получив диплом врача, на дверях своей квартиры А .Чехов поместил табличку «Доктор А. П. Чехов», он продолжал лечить приходящих больных и посещать тяжёлых на дому.

Однако от предложения занять постоянное место в Звенигородской больнице Чехов отказался, замещая в то же время заведующего земской больницей на время его отпуска[58].

В это время он ещё готовился к экзаменам на степень доктора медицины, для чего собирал материалы по истории врачебного дела, однако задуманного не довёл до конца, и уже в 1887 году он снял вывеску врача. Неизбежные неудачи лечащего врача с одной стороны, и Пушкинская премия Академии наук за сборник «В сумерках» — с другой, определили его окончательный выбор. Медицинская практика отодвинулась на второй план, хотя приватные врачебные занятия Чехов не оставлял вплоть до отъезда в Ялту в 1897 году.

Портрет Чехова в прижизненном ПСС, 1902

Титульный лист прижизненного ПСС, 1903

В 1891—1892 годы, уже будучи известным писателем, Чехов отказался от литературной деятельности и доходов от неё ради борьбы с эпидемией холеры, охватившей крестьянские селения[59][60].

В середине 1890-х годов Чехов ещё мечтал о собственном курсе частной патологии и терапии в университете. Для чтения ему были необходимы учёная степень и защита диссертации. Антон Павлович предполагает в качестве таковой использовать «Остров Сахалин», но получает отказ декана факультета как в защите, так и чтении курса лекций[61].

Но даже в годы литературного признания и отхода от врачебной практики Чехов ощущал свою связь с миром медицины, его интересовали успехи науки в этой области, он выписывал медицинские журналы «Хирургическая летопись», «Хирургия», долгие годы он был читателем газеты «Врач» и публиковался в ней. В 1895 году Антон Чехов принял участие в съезде московских земских врачей, собравшихся в земской психиатрической больнице в селе Покровском[61].

Антон Чехов интересовался психиатрией. Иероним Ясинский в «Романе моей жизни» свидетельствует, что Чехова «крайне интересовали всякие уклоны так называемой души». По его мнению, он стал бы психиатром, если бы не сделался писателем.

Изображая на страницах своих произведений врачей большей частью карикатурно, в чём-то самоиронично, Чехов настаивал на гуманной сущности медицинской профессии, призывая врачей к внимательному и терпимому обращению с пациентами[61]. Во многом благодаря Чехову в русской и мировой литературе возник литературный архетип интеллигента-врача, врача-гуманиста и подвижника[62].

Был награждён медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения»[63].

Экранизации произведений

Основная статья: Экранизации произведений Чехова

Чехов до сих пор остаётся лидером по числу зарубежных экранизаций русской классики — его произведения становились основой для кино/телеверсий более 300 раз[64].

Память

Основная статья: Память об Антоне Павловиче Чехове

В память о Чехове были открыты его музеи и установлены памятники; названы географические объекты, театры, библиотеки, суда, астрономические объекты; выпущены монеты, почтовые марки.

Семья, родственники

Со стороны отца

Со стороны матери

Родители

Мать

Е. Я. Чехова

Евгения Яковлевна Чехова (Морозова) (1835—1919), дочь купца Я. Г. Морозова и А. И. Морозовой (Кохмаковой) — тихая женщина, стоически терпевшая деспотизм мужа и годы нужды. Она не любила читать и писать, всю жизнь жила интересами семьи, разделяя заботы сыновей и дочери. Ей пришлось пережить смерть четырёх из семи своих детей — самой первой, в возрасте двух лет, умерла дочь Евгения (1869—1871). Антон Чехов говорил, что «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери»[66].

Отец

П. Е. Чехов

Стоят: Иван, Антон, Николай, Александр и Митрофан Егорович. Сидят: Михаил, Мария, Павел Егорович, Евгения Яковлевна, Людмила Павловна и её сын Георгий. 1874 год

Павел Егорович Чехов (1825—1898) унаследовал от своего отца деспотичный характер и, хотя в письмах семейству проявлял заботу и сострадание, в жизни часто прибегал к рукоприкладству и брани. Он заставлял своих детей с утра до ночи работать в лавке, а также петь в хоре на многочасовых церковных службах[67].

К шестнадцати годам он уже успел поработать на сахарном заводе; затем побыть погонщиком скота, а в Таганроге его приняли в купеческую лавку. В 1856 году Павел Егорович сумел скопить 2500 рублей, вступил в третью купеческую гильдию. В 1857 он открыл торговлю, написав на вывеске своей лавки «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары».

Старшее поколение Чеховых были чрезвычайно набожными людьми, соблюдавшими все посты и праздники. Чеховы усердно посещали службу и совершали паломничества. П. Чехов увлёкся хоровым пением и в 1864 году стал регентом кафедрального собора. Из-за пристрастия к «протяжному» стилю исполнения псалмов, практикуемого монахами с Афона, его службы тянулись слишком долго, и в 1867 году его уволили. Тогда Павел Егорович перешёл в греческий монастырь, где собрал хор, в котором пели Александр, Николай и Антон Чеховы[68].

Сверху: Иван, Александр, Павел Егорович. Второй ряд: М. Корнеева, Лика Мизинова, Мария, Евгения Яковлевна, Серёжа Киселёв. Снизу: Михаил, Антон. 1890 год

Торговые дела Павла Егоровича, начавшиеся относительно успешно, вскоре пошли на убыль. В 1876 году П. Чехов был вынужден был тайно уехать из Таганрога. 25 апреля 1876 года он приехал в Москву, где его уже ждало всё семейство Чеховых, за исключением Антона, оставшегося доучиваться в гимназии.

После полутора лет скитаний и бедственной жизни в долг Павел Чехов наконец нашёл себе работу. 10 ноября 1877 года он устроился младшим приказчиком в амбар к И. Гаврилову за 30 рублей в месяц, стол и квартиру при магазине. 14 лет трудился Павел в амбаре, работая с утра до ночи и редко видясь со своей семьёй.

Когда Павел Егорович умер, Антону Павловичу достался его перстень с надписью: «Одинокому везде пустыня». Он всегда носил его с собой.

Адреса в Москве

Один из исследователей жизни Чехова указывал: «Антон Павлович переменил в Москве, насколько мне известно, до десятка адресов»[69]. Среди них:

Адреса в Санкт-Петербурге

См. также

Примечания

Комментарии

Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую, до поздней ночи, обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно… Но самое скверное и горькое было то, что у нас почти вовсе не было времени для того, чтобы порезвиться, пошалить, побегать и отдохнуть.

В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую яму, бежал в Москву к двум старшим сыновьям…

…в марте 1880 года в № 10 «Стрекозы» появилось в печати первое произведение Антона Чехова, и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность

Источники

Литература

Ссылки

А. П. Чехов в фотографиях современников: изоматериал. По материалам Дома-музея А. П. Чехова в Москве: [комплект открыток] / автор М. Гриельская.

А. П. Чехов в фотографиях современников: изоматериал. По материалам Дома-музея А. П. Чехова в Москве: [комплект открыток] / автор М. Гриельская. А. П. Чехов, Л. Н. Толстой и А. М. Горький: фотография. 1901 год.

А. П. Чехов, Л. Н. Толстой и А. М. Горький: фотография. 1901 год.В социальных сетях

Фото, видео и аудиоТематические сайтыСловари и энциклопедииГенеалогия и некрополистика

| [показать] | В библиографических каталогах |

Произведения Антона Чехова

Экранизации произведений А. П. Чехова

Лауреаты премии «Большая книга»

Содержание

Диван анатомический «Тихий» классика. 49 990 ₽

Антон Павлович ЧеховИмя при рожденииПсевдонимыДата рожденияМесто рожденияДата смертиМесто смертиПодданствоОбразованиеРод деятельностиГоды творчестваНаправлениеЖанрЯзык произведенийДебютПремииНаградыАвтограф

Антон Чехов в 1900 году в Ялте. Антон Чехов в 1900 году в Ялте. |

| Антон Павлович Чехов |

| Антоша Чехонте, Брат моего брата, Человек без селезёнки, Врач без пациентов и др. |

| 17 января 1860 |

| 15 июля 1904 (44 года) |

| Баденвайлер, Германская империя |

Российская империя Российская империя |

| прозаик, драматург, врач | |

| 1880-1904 гг. | |

| реализм | |

| рассказ, повесть, пьеса | |

| русский | |

| сборник «Сказки Мельпомены» 1884 г. | |

| Грибоедовская премия (1901), Пушкинская премияАкадемии наук (1888) | |

|  |

| |

| Произведения на сайте Lib.ru | |

Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |

Смотрите также

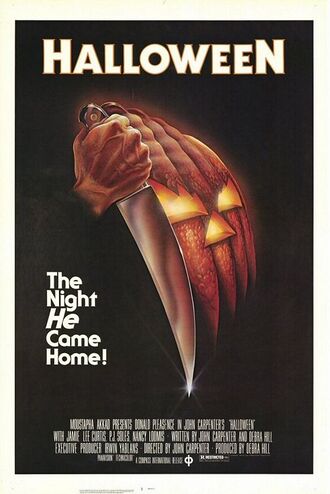

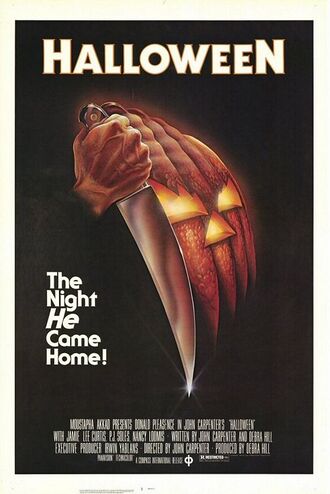

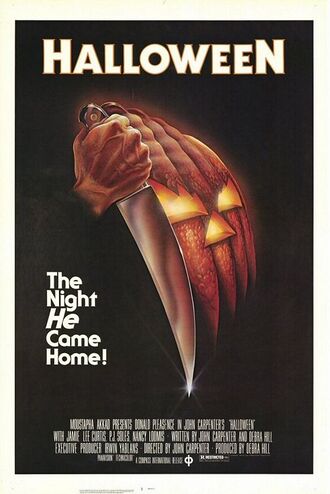

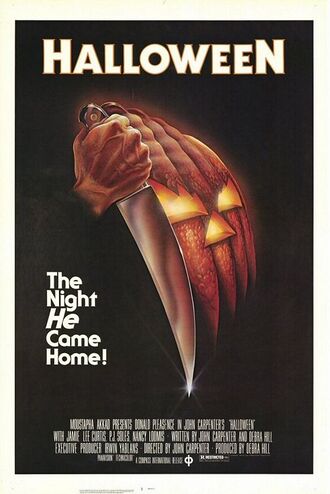

Хэллоуин (фильм, 1978)

Хэллоуин (фильм, 1978)

Зоммерфельд, Арнольд

Зоммерфельд, Арнольд

Элис Купер

Элис Купер

SimCity 2000

SimCity 2000

Фердинанд (САУ)

Фердинанд (САУ)

Чилийский фламинго

Чилийский фламинго

Дело Бейлиса

Дело Бейлиса

Двустворчатые

Двустворчатые

Переменная звезда

Переменная звезда

Иоанн Тобольский

Иоанн Тобольский

Робсон, Поль

Робсон, Поль

Парадокс Рассела

Парадокс Рассела

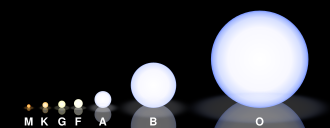

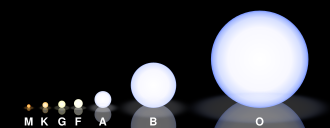

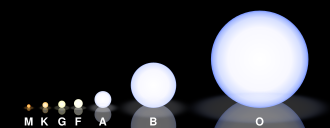

Спектральная классификация звёзд

Спектральная классификация звёзд

Александровский сад (Санкт-Петербург)

Александровский сад (Санкт-Петербург)

Лезвие бритвы (роман)

Лезвие бритвы (роман)

Кнорозов, Юрий Валентинович

Кнорозов, Юрий Валентинович

Гершель, Уильям

Гершель, Уильям

Baldur’s Gate

Baldur’s Gate

Базилика Святого Димитрия

Базилика Святого Димитрия

Пластиковые фламинго

Пластиковые фламинго

Берроуз, Эдгар Райс

Берроуз, Эдгар Райс

Дэвис, Джефферсон

Дэвис, Джефферсон

Бальмонт, Константин Дмитриевич

Бальмонт, Константин Дмитриевич

Медаль Почёта (США)

Медаль Почёта (США)

Ингерманландцы

Ингерманландцы

Вулф, Том (журналист)

Вулф, Том (журналист)

Битва при Абукире (1798)

Битва при Абукире (1798)

VARIG

VARIG

Гусарская баллада

Гусарская баллада

Шрёдингер, Эрвин

Шрёдингер, Эрвин

Эребуни

Эребуни

Шампольон, Жан-Франсуа

Шампольон, Жан-Франсуа

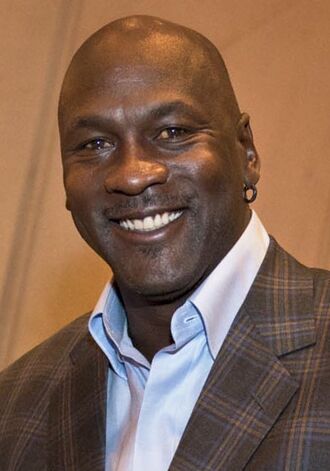

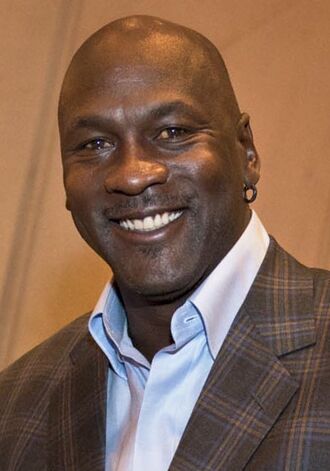

Джордан, Майкл

Джордан, Майкл

Баязид I

Баязид I

ЭР2

ЭР2

Сальери, Антонио

Сальери, Антонио

Аудиостатьи – удобный способ узнать что-то новое

В 1879 году он окончил гимназию, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета (ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова), где учился у известных профессоров: Николая Склифосовского, Григория Захарьина и других. В том же году брат писателя Иван получил место учителя в подмосковном городе Воскресенске. Ему была выделена большая квартира, в которой могла бы разместиться целая семья[18]. Чеховы, жившие в Москве тесно, приезжали на лето к Ивану в Воскресенск. Там в 1881 году Антон Чехов познакомился с доктором Павлом Архангельским, заведующим Воскресенской лечебницей (Чикинской больницей). С 1882 года, будучи студентом, он помогал врачам во время приёма пациентов. В 1884 году Чехов окончил курс университета и начал работать уездным врачом в Чикинской больнице. По воспоминаниям Архангельского:

Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но всё он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. <…> Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды[19].

Затем он работал в Звенигороде, где некоторое время заведовал больницей[20].

Литературная деятельность

Обложка первого отдельного издания пьесы «Три сестры» (1901) с портретами первых исполнительниц в Художественном театре: М. Г. Савицкая (Ольга), О. Л. Книппер (Маша) и М. Ф. Андреева (Ирина)

В марте 1880 года, будучи студентом первого курса, Чехов опубликовал в 10 номере журнала «Стрекоза» рассказ «Письмо к учёному соседу» и юмореску «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.». Это был его дебют в печати[к 5].

В последующие годы Антон Чехов писал рассказы, фельетоны, юморески — «мелочишки» под псевдонимами «Антоша Чехонте» и «Человек без селезёнки» или их вариантами[21], или совсем без подписи, — в изданиях «малой прессы», преимущественно юмористических: московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и в петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза». Чехов сотрудничал с «Петербургской газетой» (с 1884 года, с перерывами), с суворинской газетой «Новое время» (1886—1893) и с «Русскими ведомостями» (1893—1899).

В 1882 году Чехов подготовил первый сборник рассказов «Шалость», но он не вышел из-за цензурных трудностей. В 1884 году вышел сборник его рассказов «Сказки Мельпомены» (за подписью «А. Чехонте»)[22].

В 1883 году стал одним из учредителей Русского гимнастического общества[23].

1885—1886 годы — период расцвета Чехова как «беллетриста-миниатюриста» — автора коротких, в основном юмористических рассказов. В то время, по его собственному признанию, он писал по рассказу в день. Современники считали, что он и останется в этом жанре, но весной 1886 года писатель получил письмо от известного русского литератора Дмитрия Григоровича, где тот критиковал Чехова за то, что тот тратит свой талант на «мелочишки». «Голодайте лучше, как мы в своё время голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного (…) Один такой труд будет во сто раз выше оценён сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам», — писал Григорович[24]. Впоследствии к советам Григоровича присоединились Алексей Суворин, Виктор Билибин и Алексей Плещеев. В том же году в «Новом времени» появляется рассказ «Панихида» за подписью Ан. Чехов.

В редакции «Русской мысли»:стоят — А. П. Чехов и В. А. Гольцев,сидят — М. Н. Ремезов, М. А. Саблин,И. И. Иванюков, В. М. Лавров, И. Н. Потапенко.

С 1887 года писатель всё меньше сотрудничал с юмористическими журналами. Его рассказы становились серьёзнее. О важных изменениях, происходивших тогда с Чеховым, говорит ещё и появившееся желание путешествовать. В том же году он отправился в путешествие на юг, в родные места; позже он ездил по «гоголевским местам», в Крым, на Кавказ. Поездка на юг оживила воспоминания Чехова о проведённой там молодости и дала ему материал для повести «Степь», первого его произведения в толстом журнале «Северный вестник»[25].

Осенью 1887 года в письмах Чехова появились упоминания о работе над романом «в 1500 строк», который получил название «Рассказы из жизни моих друзей». Она продолжалась до 1889 года, когда писатель, тяготившийся работой такого большого размера, наконец отказался от своего замысла. «Я рад,— писал он 7 января Суворину,— что 2—3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа! Воображаю, сколько бы добра я напортил, если бы послушался. <…> Кроме изобилия материала и таланта, нужно ещё кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость — это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно»[26]. На короткое время Чехов вернулся к роману, о чём писал Плещееву 30 сентября, однако очень скоро его опять бросил (в начале следующего года или даже раньше)[27].

В конце 1880 года Антон Чехов задумал новое большое путешествие. Вариантами его были кругосветное путешествие, поездка в Среднюю Азию, в Персию, на Сахалин. В конце концов он остановился на последнем варианте. Впоследствии, уже после путешествия, в 1890-е годы, Чехов снова попытался написать роман, что вылилось в повесть «Три года»[18].

Произведения Чехова становятся известными. После выхода «Степи» и «Скучной истории» внимание критиков и читателей было приковано к каждому произведению Антона Чехова. 19 октября 1888 года он получил половинную Пушкинскую премию Академии наук за вышедший в 1887 году сборник «В сумерках»[28].

В конце 1880-х годов в манере Чехова появилась особенность, которую одни современники считали преимуществом, другие недостатком, — нарочитая бесстрастность описания, подчёркнутое отсутствие авторской оценки. Особенно этой чертой выделяются рассказы «Спать хочется», «Бабы» и «Княгиня».

Сахалин

«Остров Сахалин» и реакция чиновников // Русская мысль, 1893, № 12, 1894, № 4

В 1889 году умер брат Антона Чехова, Николай. В этом же году писатель задумался о том, чтобы заняться «кропотливым, серьёзным трудом»[29]. Решение поехать именно на Сахалин было окончательно принято, очевидно, летом 1889 года, после обсуждения этого намерения с артисткой К. А. Каратыгиной, путешествовавшей по Сибири и Сахалину в конце 1870-х годов. Но Чехов долго скрывал это намерение даже от самых близких. Путешествие писателя началось весной 1890 года.

Путь через Сибирь занял 82 дня, за которые писатель написал девять очерков, объединённых под общим названием «Из Сибири».

На Сахалин Чехов прибыл 23 июля[30]. Писатель прожил на Сахалине несколько месяцев. Он общался с местными жителями, узнавал истории их жизни, причины ссылки и набирал богатый материал для своих заметок. Чехов провёл, по собственным словам, полную перепись населения Сахалина, заполнив несколько тысяч карточек на жителей острова[к 6][к 7]. Администрация острова запретила общаться с политическими заключёнными, но писатель нарушал этот запрет[30].

Возвращался Чехов с Сахалина морским путём, на пароходе Доброфлота «Петербург». Во Владивостоке, где пароход стоял с 14 (26) по 19 (31) октября, Чехов работал в библиотеке Общества изучения Амурского края, собирая дополнительные материалы для книги о Сахалине[31]. Далее были Гонконг, Сингапур, остров Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь, Одесса. Наконец, 7 (19) декабря 1890 года родные встречали его в Туле.

В следующие 5 лет Чехов писал книгу «Остров Сахалин». Что касается художественного творчества, путешествие на Сахалин, по собственному признанию Чехова, оказало огромное влияние на все его последующие произведения.

Поздние годы

«Домик Чехова» на Малой Дмитровке, 2008.

Чехов в Мелихове с таксой Хиной (1897)

С 1890 по 1895 год, по возвращении в Москву из поездки на Сахалин, Чехов поселился в небольшом двухэтажном флигеле на Малой Дмитровке.[15]Там он работал над книгой «Остров Сахалин», рассказами «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 6», а также встречался с писателями В. Г. Короленко, Д. В. Григоровичем, В. А. Гиляровским, П. Д. Боборыкиным, Д. С. Мережковским, В. И. Немировичем-Данченко, известными актёрами А. П. Ленским и А. И. Южиным, художником И. И. Левитаном. Флигель сохранился до нашего времени и отмечен памятной доской с барельефом писателя.

С 1892 по 1899 год Чехов проживал в подмосковном имении Мелихово, неподалёку от села Лопасня (ныне — город Чехов, где работает один из музеев писателя). Там было написано 42 произведения. Позднее он много путешествовал по Европе. В 1899 году Антон Чехов продал права на свои произведения книгоиздателю Адольфу Марксу за 75 тысяч рублей[32]. В конце 1898 года писатель купил в Ялте участок земли, где был разбит сад и построен дом по проекту архитектора Л. Н. Шаповалова. Последние годы Чехов, у которого обострился туберкулёз, для поправления здоровья постоянно проживал в своём доме под Ялтой, лишь изредка приезжая в Москву, где его жена, актриса Ольга Книппер, занимала одно из выдающихся мест в труппе образованного в 1898 году Московского Художественного театра.

А. П. Чехов и Ольга Леонардовна Книппер в мае 1901 года

6 декабря 1899 года указом императора Николая II «попечитель Талежского сельского училища Серпуховского уезда Антон Чехов» был награждён орденом святого Станислава 3-й степени[33]. Как «кавалер», он должен был тем самым стать личным дворянином. Однако обращение к награждённому было сформулировано в императорском указе следующим образом: «Нашему потомственному дворянину…»; таким образом, А. П. Чехов самим этим фактом царского обращения приобрёл права потомственного дворянства и право на включение в 1-ю часть (так называемое «пожалованное, или действительное» дворянство) дворянской родословной книги Московской губернии, поскольку именно в ней имел недвижимое имение. Сам Чехов никогда не упоминал об этом обстоятельстве, не известен ни один другой документ, в котором он был бы назван или сам именовал себя потомственным дворянином. Подлинник указа Николая II был случайно обнаружен только в 1930 году[34].

В 1900 году, при первых же выборах в разряд изящной словесности Отделения русского языка и словесности Академии наук, Чехов был избран в число почётных академиков по разряду изящной словесности. В 1902 году Чехов вместе с Владимиром Короленко отказался от звания академика после распоряжения императора Николая IIаннулировать избрание Максима Горького в почётные академики[35].

Болезнь

Вынос из вагона гроба с телом А. П. Чехова. Николаевский вокзал, 1904 г.

Новодевичий монастырь. Изначальная могила А. П. Чехова. 1906 год.

Могила Чехова на Новодевичьем кладбище в Москве

На протяжении всей жизни Антон Чехов страдал от туберкулёза. В истории болезни писателя, которую вёл в клинике его лечащий врач Максим Маслов, записано, что в гимназические и студенческие годы Чехов болел туберкулёзным воспалением брюшины, но «теснение в грудине» чувствовал ещё в 10-летнем возрасте. С 1884 года Чехов страдал кровотечением из правого лёгкого[36].

В 2018 году были опубликованы данные учёных Куодрэмского института биологических наук, исследовавших химический состав проб, взятых с подписанной Чеховым открытки и его рукописей, а также с рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. В ходе исследования, помимо протеинов, свидетельствующих о наличии микобактерий туберкулёза, в пробах обнаружены и протеины, способствовавшие образованию тромба, приведшего к закупорке сосудов и последующему кровоизлиянию в мозг (инсульту), которое учёные и сочли непосредственной причиной смерти писателя[37].

Смерть и похороны

Летом 1904 года Антон Чехов выехал на курорт в Германию. По свидетельству Ольги Книппер-Чеховой, 15 июля в начале ночи Чехов проснулся и «первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. После он велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): „Ich sterbe“. Потом повторил для студента или для меня по-русски: „Я умираю“. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского…“, спокойно выпил всё до дна, тихо лёг на левый бок и вскоре умолкнул навсегда»[38].

Гроб с писателя Чехова был доставлен в Москву. 22 июля 1904 года состоялись похороны. В Успенской церкви Новодевичьего монастыря прошло отпевание. Чехов был погребён на монастырском кладбище рядом с могилой своего отца. На могиле был поставлен деревянный крест с иконой и фонариком для лампады. В годовщину смерти на могиле был открыт новый мраморный памятник, выполненный в стиле модерн по проекту художника Л. М. Браиловского[39].

В 1933 году, после упразднения кладбища на территории Новодевичьего монастыря, по просьбе Ольги Книпперсостоялось перезахоронение Чехова на кладбище за южной стеной монастыря. 16 ноября 1933 года в присутствии родственников и близких знакомых писателя его могила была вскрыта, и гроб на руках был перенесён на новое место. Вскоре сюда были перенесены и оба надгробия — Антона Чехова и его отца[40].

Творчество

Драматургия

Дружеский шарж на постановку пьесы «Медведь» в Театре Корша. 1889 год. Еженедельник «Осколки»

Драматургические произведения Чехов начал писать в 1870-е годы. Учась в гимназии, он сочинял пьесы, в большинстве не сохранившиеся. На втором курсе он написал драму, которая ныне ставится под названием «Платонов». В 1885 году написал этюд «На большой дороге», который не был допущен к постановке цензурой. Его пьесы «Лебединая песня (Калхас)», «Иванов», «Медведь», «Предложение» печатались и ставились с 1887 года[41].

В 1886 году Антон Чехов написал сцену-монолог «О вреде табака». Она была напечатана в «Петербургской газете» и в сборнике «Пёстрые рассказы».

В 1883—1887 годах Чехов в драматической форме писал сценки, юморески и пародии: «Дура, или Капитан в отставке» (1883), «Нечистые трагики и прокажённые драматурги» (1884), «Идеальный экзамен» (1884), «Кавардак в Риме» (1884), «Язык до Киева доведёт» (1884), «Господа обыватели» (1884), «У постели больного» (1884), «На Луне» (1885), «Драма» (1886), «Перед затмением» (1887)[42].

Некоторые драматические этюды являются авторскими переработками его рассказов. Так этюд «На большой дороге» — переделка рассказа «Осенью» (1883), «Лебединая песня (Калхас)» — рассказа «Калхас» (1886).

Для театра писателем созданы водевили «Медведь» и «Предложение»[43].

Некоторые пьесы, созданные драматургом в 1870—1880 годы, по разным причинам остались неизвестны читателям. К ним относятся пьеса «Тарас Бульба»[44], водевиль «Нашла коса на камень» (1878), водевиль «Недаром курица пела» (1878), водевиль «Бритый секретарь с пистолетом», пародия на пьесу Болеслава Маркевича «Чад жизни», водевиль «Гамлет, принц датский» (1887).

В 1880-е годы Чехов создал первое своё значительное драматическое произведение — пьесу «Иванов». Пьеса «Чайка» была написана в 1895—1896 годах, «Дядя Ваня» — в 1896 году. В XX веке написаны пьесы «Три сестры» (1900), «Вишнёвый сад» (1903).

Особенности драматургии

Своеобразие пьес Чехова замечалось его современниками при первых постановках. Сначала оно воспринималось как неумение Чехова справиться с задачей последовательного драматического движения. Рецензенты говорили об отсутствии «сценичности», о «растянутости», о «недостатке действия», о «беспорядочности диалога», о «разбросанности композиции» и слабости фабулы[45]. Театральная критика всё больше упрекала автора в том, что он вводит в свои пьесы излишние подробности быта и тем самым нарушает все законы сценического действия. Однако для самого Антона Чехова воспроизведение сферы быта было непременным условием — иначе для него терялся смысл всего замысла. Писатель отмечал:

Требуют, чтобы были герой, героиня сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной жизни[46].

Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни[47].

В драматургии Чехова события отводятся на периферию как кратковременная частность, а обычное, ежедневно повторяющееся, для всех привычное, составляет главный массив всего содержания пьесы. Практически все пьесы Чехова построены на подробном описании быта, посредством которого до читателей доносятся особенности чувств, настроений, характеров и взаимоотношений героев. Подбор бытовых линий осуществляется по принципу их значимости в общем эмоциональном содержании жизни[48].

Нередко Чехов использует так называемые «случайные» реплики персонажей[49]. При этом диалог непрерывно рвётся, ломается и путается в каких-то совсем посторонних и ненужных мелочах. Однако подобные диалоги и реплики в общем сценическом контексте у Чехова осуществляют своё назначение не прямым предметным смыслом своего содержания, а тем жизненным самочувствием, какое в них проявляется[45].

Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко заметили наиболее существенный принцип в драматическом движении чеховских пьес, так называемое «подводное течение». Именно они впервые раскрыли за внешне бытовыми эпизодами и деталями присутствие непрерывного внутреннего интимно-лирического потока и приложили все усилия, чтобы донести новую интерпретацию чеховской драмы до зрителя. Благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко заражающая сила пьес Чехова стала очевидной[50].

Псевдонимы

Антон Чехов пользовался десятками всевозможных псевдонимов. До сих пор они раскрыты далеко не полностью, поскольку и сам автор при подготовке собрания сочинений для Адольфа Маркса не мог припомнить принадлежности всех своих ранних рассказов. Функция псевдонима юмориста состояла не столько в сокрытии подлинного авторства, сколько в желании заинтриговать читателя. Зачастую псевдоним — необходимый элемент композиции конкретного рассказа, часть литературного фарса и не может быть правильно раскрыт вне его контекста. В редких случаях подоплёка того или иного псевдонима Чехова могла быть известна лишь узкому кругу его знакомых и требовала дополнительной расшифровки. Ниже приводится список известных к концу XX века псевдонимов писателя[51][52]:

По настоянию Алексея Суворина свои «серьёзные» произведения Чехов подписывал именем и фамилией, продолжая одновременно традицию литературного псевдонима в юмористической журналистике.

Библиография

Основная статья: Библиография Антона Павловича Чехова

Некоторые оценки творчества

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь – Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом.Владимир Короленко [53]

Главное, он был постоянно искренен, а это великое достоинство писателя, и благодаря своей искренности Чехов создал новые, совершенно новые для сего мира формы писания, которых я не встречал нигде.Лев Толстой [54]

Чехов – неисчерпаем, потому что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своём основном, духовном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы.Константин Станиславский [55]

Не верится, что все эти толпы людей, кишащие в чеховских книгах, созданы одним человеком, что только два глаза, а не тысяча глаз с такою нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатлели навек всё это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд. И что не тысяча сердец, а всего лишь одно вместило в себе боли и радости этой громады людей.Корней Чуковский [56]

Современные оценки

В январе 2025 года книжный сервис «Литрес» и сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали продажи русских классиков и выяснили, что Чехов входит в так называемый топ-3 самых продаваемых авторов наряду с Достоевским и Толстым[57].

Карьера врача

Чехову портрет Браза не нравился. «Говорят, что и я, и галстук очень похожи, но выражение… такое, точно я нанюхался хрену». Шарж А. Хотяинцевой

Портрет Чехова работы О. Браза, ГТГ. Из письма Чехова сестре: «Говорят, что я очень похож, но портрет мне не кажется интересным. Что-то есть в нём не моё и нет чего-то моего»

На медицинский факультет Московского университета Чехов поступил в 1879 году и окончил его в 1884 году.

В 1881 году Антон Чехов начал практику врача при докторе П. А. Архангельском в Чикинской земской лечебнице Звенигородского уезда Московской губернии. По собственному свидетельству, он «не раскаивается, что пошёл на медицинский факультет».

Окончив университет, Чехов попытался занять вакансию педиатра в одной из детских клиник, однако по неизвестной причине этого назначения не произошло.

Получив диплом врача, на дверях своей квартиры А .Чехов поместил табличку «Доктор А. П. Чехов», он продолжал лечить приходящих больных и посещать тяжёлых на дому.

Однако от предложения занять постоянное место в Звенигородской больнице Чехов отказался, замещая в то же время заведующего земской больницей на время его отпуска[58].

В это время он ещё готовился к экзаменам на степень доктора медицины, для чего собирал материалы по истории врачебного дела, однако задуманного не довёл до конца, и уже в 1887 году он снял вывеску врача. Неизбежные неудачи лечащего врача с одной стороны, и Пушкинская премия Академии наук за сборник «В сумерках» — с другой, определили его окончательный выбор. Медицинская практика отодвинулась на второй план, хотя приватные врачебные занятия Чехов не оставлял вплоть до отъезда в Ялту в 1897 году.

Портрет Чехова в прижизненном ПСС, 1902

Титульный лист прижизненного ПСС, 1903

В 1891—1892 годы, уже будучи известным писателем, Чехов отказался от литературной деятельности и доходов от неё ради борьбы с эпидемией холеры, охватившей крестьянские селения[59][60].

В середине 1890-х годов Чехов ещё мечтал о собственном курсе частной патологии и терапии в университете. Для чтения ему были необходимы учёная степень и защита диссертации. Антон Павлович предполагает в качестве таковой использовать «Остров Сахалин», но получает отказ декана факультета как в защите, так и чтении курса лекций[61].

Но даже в годы литературного признания и отхода от врачебной практики Чехов ощущал свою связь с миром медицины, его интересовали успехи науки в этой области, он выписывал медицинские журналы «Хирургическая летопись», «Хирургия», долгие годы он был читателем газеты «Врач» и публиковался в ней. В 1895 году Антон Чехов принял участие в съезде московских земских врачей, собравшихся в земской психиатрической больнице в селе Покровском[61].

Антон Чехов интересовался психиатрией. Иероним Ясинский в «Романе моей жизни» свидетельствует, что Чехова «крайне интересовали всякие уклоны так называемой души». По его мнению, он стал бы психиатром, если бы не сделался писателем.

Изображая на страницах своих произведений врачей большей частью карикатурно, в чём-то самоиронично, Чехов настаивал на гуманной сущности медицинской профессии, призывая врачей к внимательному и терпимому обращению с пациентами[61]. Во многом благодаря Чехову в русской и мировой литературе возник литературный архетип интеллигента-врача, врача-гуманиста и подвижника[62].

Был награждён медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения»[63].

Экранизации произведений

Основная статья: Экранизации произведений Чехова

Чехов до сих пор остаётся лидером по числу зарубежных экранизаций русской классики — его произведения становились основой для кино/телеверсий более 300 раз[64].

Память

Основная статья: Память об Антоне Павловиче Чехове

В память о Чехове были открыты его музеи и установлены памятники; названы географические объекты, театры, библиотеки, суда, астрономические объекты; выпущены монеты, почтовые марки.

Семья, родственники

Со стороны отца

Со стороны матери

Родители

Мать

Е. Я. Чехова

Евгения Яковлевна Чехова (Морозова) (1835—1919), дочь купца Я. Г. Морозова и А. И. Морозовой (Кохмаковой) — тихая женщина, стоически терпевшая деспотизм мужа и годы нужды. Она не любила читать и писать, всю жизнь жила интересами семьи, разделяя заботы сыновей и дочери. Ей пришлось пережить смерть четырёх из семи своих детей — самой первой, в возрасте двух лет, умерла дочь Евгения (1869—1871). Антон Чехов говорил, что «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери»[66].

Отец

П. Е. Чехов

Стоят: Иван, Антон, Николай, Александр и Митрофан Егорович. Сидят: Михаил, Мария, Павел Егорович, Евгения Яковлевна, Людмила Павловна и её сын Георгий. 1874 год

Павел Егорович Чехов (1825—1898) унаследовал от своего отца деспотичный характер и, хотя в письмах семейству проявлял заботу и сострадание, в жизни часто прибегал к рукоприкладству и брани. Он заставлял своих детей с утра до ночи работать в лавке, а также петь в хоре на многочасовых церковных службах[67].

К шестнадцати годам он уже успел поработать на сахарном заводе; затем побыть погонщиком скота, а в Таганроге его приняли в купеческую лавку. В 1856 году Павел Егорович сумел скопить 2500 рублей, вступил в третью купеческую гильдию. В 1857 он открыл торговлю, написав на вывеске своей лавки «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары».

Старшее поколение Чеховых были чрезвычайно набожными людьми, соблюдавшими все посты и праздники. Чеховы усердно посещали службу и совершали паломничества. П. Чехов увлёкся хоровым пением и в 1864 году стал регентом кафедрального собора. Из-за пристрастия к «протяжному» стилю исполнения псалмов, практикуемого монахами с Афона, его службы тянулись слишком долго, и в 1867 году его уволили. Тогда Павел Егорович перешёл в греческий монастырь, где собрал хор, в котором пели Александр, Николай и Антон Чеховы[68].

Сверху: Иван, Александр, Павел Егорович. Второй ряд: М. Корнеева, Лика Мизинова, Мария, Евгения Яковлевна, Серёжа Киселёв. Снизу: Михаил, Антон. 1890 год

Торговые дела Павла Егоровича, начавшиеся относительно успешно, вскоре пошли на убыль. В 1876 году П. Чехов был вынужден был тайно уехать из Таганрога. 25 апреля 1876 года он приехал в Москву, где его уже ждало всё семейство Чеховых, за исключением Антона, оставшегося доучиваться в гимназии.

После полутора лет скитаний и бедственной жизни в долг Павел Чехов наконец нашёл себе работу. 10 ноября 1877 года он устроился младшим приказчиком в амбар к И. Гаврилову за 30 рублей в месяц, стол и квартиру при магазине. 14 лет трудился Павел в амбаре, работая с утра до ночи и редко видясь со своей семьёй.

Когда Павел Егорович умер, Антону Павловичу достался его перстень с надписью: «Одинокому везде пустыня». Он всегда носил его с собой.

Адреса в Москве

Один из исследователей жизни Чехова указывал: «Антон Павлович переменил в Москве, насколько мне известно, до десятка адресов»[69]. Среди них:

Адреса в Санкт-Петербурге

См. также

Примечания

Комментарии

Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую, до поздней ночи, обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно… Но самое скверное и горькое было то, что у нас почти вовсе не было времени для того, чтобы порезвиться, пошалить, побегать и отдохнуть.

В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую яму, бежал в Москву к двум старшим сыновьям…

…в марте 1880 года в № 10 «Стрекозы» появилось в печати первое произведение Антона Чехова, и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность

Источники

Литература

Ссылки

А. П. Чехов в фотографиях современников: изоматериал. По материалам Дома-музея А. П. Чехова в Москве: [комплект открыток] / автор М. Гриельская.

А. П. Чехов в фотографиях современников: изоматериал. По материалам Дома-музея А. П. Чехова в Москве: [комплект открыток] / автор М. Гриельская. А. П. Чехов, Л. Н. Толстой и А. М. Горький: фотография. 1901 год.

А. П. Чехов, Л. Н. Толстой и А. М. Горький: фотография. 1901 год.В социальных сетях

Фото, видео и аудиоТематические сайтыСловари и энциклопедииГенеалогия и некрополистика

| [показать] | В библиографических каталогах |

Произведения Антона Чехова

Экранизации произведений А. П. Чехова

Лауреаты премии «Большая книга»

Содержание

Диван анатомический «Тихий» классика. 49 990 ₽

Антон Павлович ЧеховИмя при рожденииПсевдонимыДата рожденияМесто рожденияДата смертиМесто смертиПодданствоОбразованиеРод деятельностиГоды творчестваНаправлениеЖанрЯзык произведенийДебютПремииНаградыАвтограф

Антон Чехов в 1900 году в Ялте. Антон Чехов в 1900 году в Ялте. |

| Антон Павлович Чехов |

| Антоша Чехонте, Брат моего брата, Человек без селезёнки, Врач без пациентов и др. |

| 17 января 1860 |

| 15 июля 1904 (44 года) |

| Баденвайлер, Германская империя |

Российская империя Российская империя |

| прозаик, драматург, врач | |

| 1880-1904 гг. | |

| реализм | |

| рассказ, повесть, пьеса | |

| русский | |

| сборник «Сказки Мельпомены» 1884 г. | |

| Грибоедовская премия (1901), Пушкинская премияАкадемии наук (1888) | |

|  |

| |

| Произведения на сайте Lib.ru | |

Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |

Смотрите также

Хэллоуин (фильм, 1978)

Хэллоуин (фильм, 1978)

Зоммерфельд, Арнольд

Зоммерфельд, Арнольд

Элис Купер

Элис Купер

SimCity 2000

SimCity 2000

Фердинанд (САУ)

Фердинанд (САУ)

Чилийский фламинго

Чилийский фламинго

Дело Бейлиса

Дело Бейлиса

Двустворчатые

Двустворчатые

Переменная звезда

Переменная звезда

Иоанн Тобольский

Иоанн Тобольский

Робсон, Поль

Робсон, Поль

Парадокс Рассела

Парадокс Рассела

Спектральная классификация звёзд

Спектральная классификация звёзд

Александровский сад (Санкт-Петербург)

Александровский сад (Санкт-Петербург)

Лезвие бритвы (роман)

Лезвие бритвы (роман)

Кнорозов, Юрий Валентинович

Кнорозов, Юрий Валентинович

Гершель, Уильям

Гершель, Уильям

Baldur’s Gate

Baldur’s Gate

Базилика Святого Димитрия

Базилика Святого Димитрия

Пластиковые фламинго

Пластиковые фламинго

Берроуз, Эдгар Райс

Берроуз, Эдгар Райс

Дэвис, Джефферсон

Дэвис, Джефферсон

Бальмонт, Константин Дмитриевич

Бальмонт, Константин Дмитриевич

Медаль Почёта (США)

Медаль Почёта (США)

Ингерманландцы

Ингерманландцы

Вулф, Том (журналист)

Вулф, Том (журналист)

Битва при Абукире (1798)

Битва при Абукире (1798)

VARIG

VARIG

Гусарская баллада

Гусарская баллада

Шрёдингер, Эрвин

Шрёдингер, Эрвин

Эребуни

Эребуни

Шампольон, Жан-Франсуа

Шампольон, Жан-Франсуа

Джордан, Майкл

Джордан, Майкл

Баязид I

Баязид I

ЭР2

ЭР2

Сальери, Антонио

Сальери, Антонио

Аудиостатьи – удобный способ узнать что-то новое

Интернет-магазин угловых диванов Диванчик.ру. Скидки 40%

Современные, комфортные диваны. Анатомические пружины. Широкий выбор цвета и обивки!

Биография

Детство и юность

Отчий дом писателя в Таганроге

Антон Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге в небольшом саманном домике[к 1] на Полицейской улице[к 2](сейчас — улица Чехова), в семье купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Павла Егоровича Чехова и Евгении Яковлевны Чеховой (урождённой Морозовой) .

.

Тысяча восемьсот шестидесятого года месяца января семнадцатого дня рождён, а двадцать седьмого крещен Антоний. Родители его, Таганрогский 3-й гильдии купец Павел Георгиев Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного исповедания.[11]

Чехов был третьим ребёнком в семье, в которой было шестеро детей: сыновья Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и дочь Мария. Ещё одна дочь Евгения умерла в раннем возрасте[12].

В своём письме к литератору А. И. Эртелю А. П. Чехов пишет: «Моя фамилия тоже берёт своё начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова»[13]. С 1840 года Егор Михайлович Чехов работал на Ольховатском сахарном заводе А. Д. Черткова. В 1841 году дед писателя сам выкупил себя на волю, выкупив также у помещика Черткова и свою семью. Е. М. Чехов был приписан к ростовским мещанам[14].

Раннее детство Антона Чехова протекало в бесконечных церковных праздниках и именинах. В будние дни после школы братья помогали отцу в лавке, а в 5 часов утра каждый день пели в церковном хоре. Как вспоминал позже Чехов: «В детстве у меня не было детства»[к 3].

23 августа 1868 года А. Чехов поступил в приготовительный класс таганрогской гимназии. В гимназии формировалось его ви́дение мира, любовь к книгам и театру; там он получил свой первый литературный псевдоним — «Чехонте́», которым его наградил учитель Закона Божьего Фёдор Платонович Покровский; здесь начались его первые литературные и сценические опыты[15].

В 13 лет Чехов впервые побывал в таганрогском драматическом театр. Первой пьесой, которую он посмотрел, была оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена». Вскоре Чехов стал страстным поклонником сценического искусства. Позднее в одном из своих писем он сообщал: «Театр мне давал когда-то много хорошего… Прежде для меня не было большего наслаждения как сидеть в театре…». Антон Чехов принимал участие в домашних спектаклях своего гимназического товарища Андрея Дросси[16].

В гимназии Чехов издавал юмористические журналы, в которых придумывал подписи к рисункам, писал рассказы и сценки. Первая драма «Безотцовщина» была написана им в 18 лет. Этот период в жизни А. Чехова был важным этапом формирования его личности, развития её духовных основ, дал ему огромный материал для писательской работы.

В 1876 году Павел Чехов разорился, за долги распродал имущество в Таганроге, включая дом, и уехал в Москву, спасаясь от кредиторов[к 4]. Антон Чехов остался без средств к существованию и зарабатывал на жизнь частными уроками[17].

Остатки дома, в котором жил Чехов А. П. в Воскресенске (ныне город Истра) в 1883—1884 гг.

В 1879 году он окончил гимназию, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета (ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова), где учился у известных профессоров: Николая Склифосовского, Григория Захарьина и других. В том же году брат писателя Иван получил место учителя в подмосковном городе Воскресенске. Ему была выделена большая квартира, в которой могла бы разместиться целая семья[18]. Чеховы, жившие в Москве тесно, приезжали на лето к Ивану в Воскресенск. Там в 1881 году Антон Чехов познакомился с доктором Павлом Архангельским, заведующим Воскресенской лечебницей (Чикинской больницей). С 1882 года, будучи студентом, он помогал врачам во время приёма пациентов. В 1884 году Чехов окончил курс университета и начал работать уездным врачом в Чикинской больнице. По воспоминаниям Архангельского:

Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но всё он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. <…> Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды[19].

Затем он работал в Звенигороде, где некоторое время заведовал больницей[20].

Литературная деятельность

Обложка первого отдельного издания пьесы «Три сестры» (1901) с портретами первых исполнительниц в Художественном театре: М. Г. Савицкая (Ольга), О. Л. Книппер (Маша) и М. Ф. Андреева (Ирина)

В марте 1880 года, будучи студентом первого курса, Чехов опубликовал в 10 номере журнала «Стрекоза» рассказ «Письмо к учёному соседу» и юмореску «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.». Это был его дебют в печати[к 5].

В последующие годы Антон Чехов писал рассказы, фельетоны, юморески — «мелочишки» под псевдонимами «Антоша Чехонте» и «Человек без селезёнки» или их вариантами[21], или совсем без подписи, — в изданиях «малой прессы», преимущественно юмористических: московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и в петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза». Чехов сотрудничал с «Петербургской газетой» (с 1884 года, с перерывами), с суворинской газетой «Новое время» (1886—1893) и с «Русскими ведомостями» (1893—1899).

В 1882 году Чехов подготовил первый сборник рассказов «Шалость», но он не вышел из-за цензурных трудностей. В 1884 году вышел сборник его рассказов «Сказки Мельпомены» (за подписью «А. Чехонте»)[22].

В 1883 году стал одним из учредителей Русского гимнастического общества[23].

1885—1886 годы — период расцвета Чехова как «беллетриста-миниатюриста» — автора коротких, в основном юмористических рассказов. В то время, по его собственному признанию, он писал по рассказу в день. Современники считали, что он и останется в этом жанре, но весной 1886 года писатель получил письмо от известного русского литератора Дмитрия Григоровича, где тот критиковал Чехова за то, что тот тратит свой талант на «мелочишки». «Голодайте лучше, как мы в своё время голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного (…) Один такой труд будет во сто раз выше оценён сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам», — писал Григорович[24]. Впоследствии к советам Григоровича присоединились Алексей Суворин, Виктор Билибин и Алексей Плещеев. В том же году в «Новом времени» появляется рассказ «Панихида» за подписью Ан. Чехов.

В редакции «Русской мысли»:стоят — А. П. Чехов и В. А. Гольцев,сидят — М. Н. Ремезов, М. А. Саблин,И. И. Иванюков, В. М. Лавров, И. Н. Потапенко.